Angelo Mangiarotti, Chiesa di Baranzate, foto Filippo Romano

Un'intervista a Renzo Piano di Fulvio Irace, in occasione della mostra Angelo Mangiarotti. Quando le strutture prendono forma, organizzata in collaborazione con la Fondazione Angelo Mangiarotti e con la partecipazione di Renzo Piano, visitabile fino al 23 aprile 2023.

Allestimento della mostra Angelo Mangiarotti. Quando le strutture prendono forma, Triennale Milano, 2023, foto Gianluca Di Ioia

Fulvio Irace: Albini, Zanuso, Mangiarotti scandiscono tre fasi della tua formazione giovanile. Tre maestri del Politecnico di Milano, dove ti sei laureato il 6 marzo 1964. Tre figure importanti in anni decisivi della storia del Paese. Puoi precisare il ruolo di ciascuno di loro nella tua storia personale?

Renzo Piano: Come ho sempre detto, Franco Albini è dove tutto è cominciato ed è uno dei motivi per cui da Firenze mi sono spostato a Milano. Albini rappresentava per me un’idea di architettura come salvezza e la visione dell’architetto come poeta del fare, mosso da una profonda ansia del sociale. Avevo circa ventitrè anni e Milano è stata la mia scuola di vita, grazie all’humus fertile rappresentato da figure come Albini, Zanuso, Ciribini (mio indimenticabile relatore di tesi, che mi introdusse nel mondo della prefabbricazione e della produzione industriale in architettura), ma anche dall’atmosfera di una città che era l’incarnazione del fare, della modernità sociale, della partecipazione e del riconoscimento dei diritti della classe operaia. Il clima universitario si divideva tra gli interessi per la progettazione modulare a scuola e il lavoro da Albini nel pomeriggio. Lo studio di via XX Settembre è stata la palestra dove ho imparato gli esercizi di pazienza, di cui ricordo vividamente molti episodi che mi sembrano ancora oggi significativi. Una volta, ad esempio, andammo con il maestro alla ditta Brionvega, a Lambrate, per ritirare un televisore Orion: arrivati in studio, Albini mi disse di smontarlo in pezzi e io lo feci, disponendo ogni singola componente su un tavolo. Credo che già la maniera in cui stabilii un ordine quasi da entomologo, fu apprezzato da Albini come lezione di metodo. Poi però mi chiese anche di rimontare il tutto ritornando all’originale. Un esercizio di comprensione e di pazienza, che mi ha segnato tutta la vita.

Milano è stata la mia scuola di vita, grazie all’humus fertile rappresentato da figure come Albini, Zanuso, Ciribini

Ricordo ancora i viaggi a Genova per incontrare Caterina Marcenaro e poi il ritorno a Milano passando per Pavia dai fratelli Poggi. Le lunghe, silenziose sedute sulla sedia Luisa, di cui accarezzava i braccioli per saggiarne gli spigoli e poi, naturalmente, i 50.000 blocchetti di granito del guscio della Rinascente, disegnati uno per uno. Un lavoro che potrebbe sembrare ripetitivo, ma che io invece trovavo esaltante, perché ti insegnava che ogni materiale ha nascosto in sè una forma plausibile, quasi una promessa.

Marco Zanuso, Antropus, 1949, Arflex (1978), Cassina (2015), foto Amendolagine Barracchia, Collezione permanente Triennale Milano

Zanuso invece lo hai conosciuto subito dopo, in una fase diversa della tua vita: non più studente ma sulla soglia di una tua carriera professionale. Cosa ti ha insegnato Marco Zanuso?

Di Zanuso sono stato assistente per circa due anni, dal 1965 al 1967, alla cattedra di Caratteri morfologici dei materiali. Un titolo astruso, che nascondeva però una realtà eccitante: l’indagine e lo studio della natura dei materiali. Era la conferma del metodo Albini: i materiali hanno in sé un destino di forma! Per me lavorare sui materiali, conoscerne la struttura, la resistenza, le qualità significava giocare sulla parte fisica del progetto: io non sono cresciuto nell’idea che l’architettura è un’arte. Piuttosto, l’architettura prende forma dalla necessità. Albini e Zanuso erano persone che avevano però molto chiara l’idea che l’architettura aveva sia una struttura sia una semantica.

Io non sono cresciuto nell’idea che l’architettura è un’arte. Piuttosto, l’architettura prende forma dalla necessità.

Angelo Mangiarotti ha segnato un episodio significativo della tua preistoria, per così dire. In particolare, l’incontro-scontro sul progetto per il padiglione dell’arredamento che si sarebbe dovuto costruire nel parco della Triennale in occasione della XIV edizione. Ma partiamo con ordine: che ricordo hai di Mangiarotti?

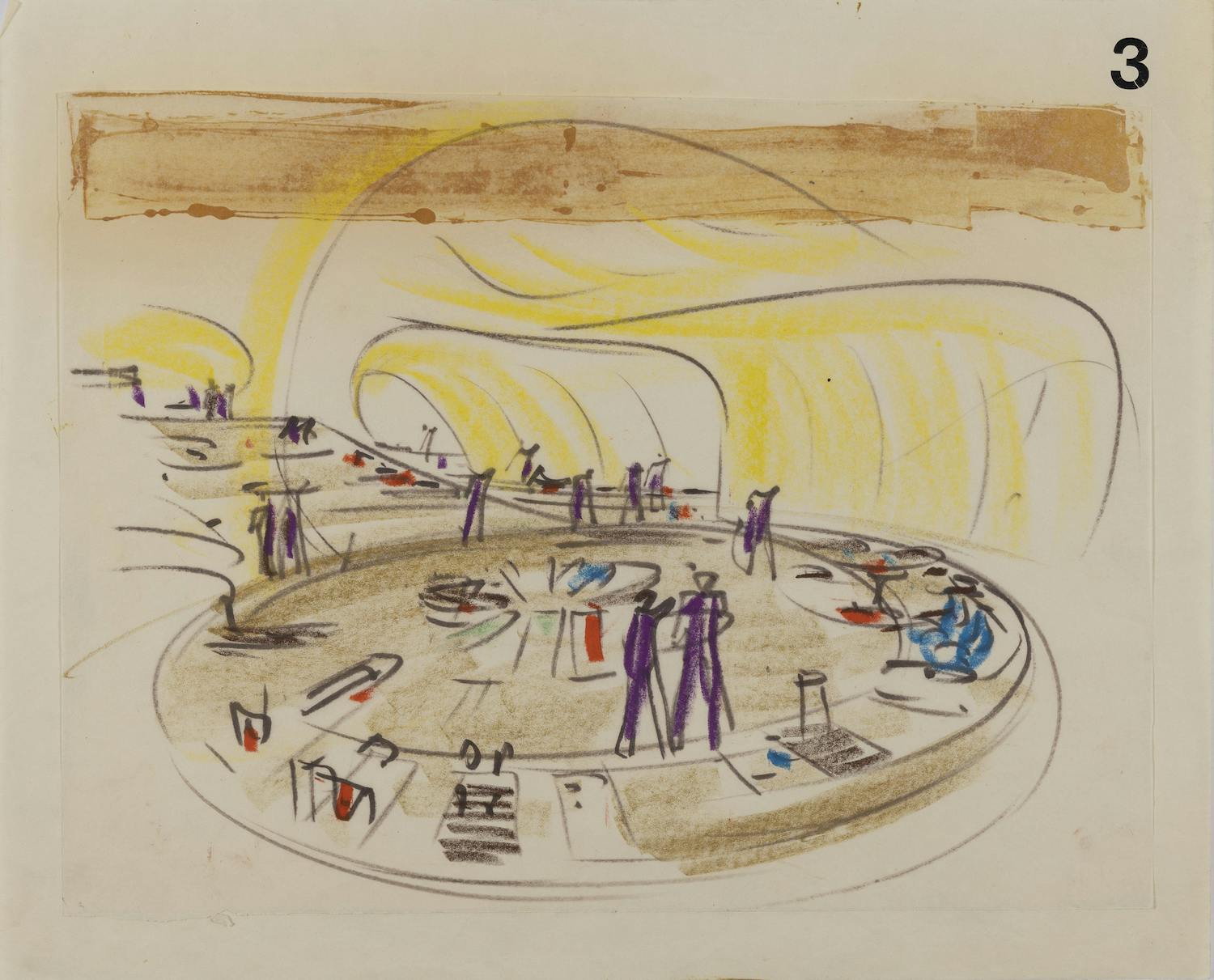

Angelo Mangiarotti, Schizzo di studio dello spazio interno del padiglione alla XIV Triennale di Milano, 1968. Courtesy Archivio Fondazione Angelo Mangiarotti

L’incontro con lui è venuto più tardi, nel 1967, quando io facevo i miei primi esperimenti sulle shell structures: era la prosecuzione in pratica di quell’approccio mutuato da Albini e Zanuso. Per superare la sindrome della pagina bianca, mi pareva indispensabile farsi aiutare dalla realtà dei materiali e soprattutto dalle leggi della forza di gravità. Un dato fisico ineludibile che era esattamente l’opposto di un procedimento che partiva da un’idea precostituita di forma. La forza di gravità per me è ancora il primo atto costitutivo del progetto. Se prendi un tessuto elastico e gli versi sopra un liquido come il gesso, quello si atteggia con la forma che corrisponde al diagramma di tensioni. Poi la rovesci e ti trovi con una forma che rappresenta punti di equa compressione. All'epoca guardavo molto agli esperimenti di Frei Otto con i paraboloidi iperbolici e le bolle di sapone in tensione: il contesto in cui muovi e le cose che ti attirano sono fondamentali perchè l’atto del progetto non avviene mai nel vuoto, nella solitudine dello studio, ma al contrario si alimenta di sguardi e forse anche di furti.

Allestimento della mostra Angelo Mangiarotti. Quando le strutture prendono forma, Triennale Milano, 2023, foto Gianluca Di Ioia

Questo processo era già noto e praticato da Gaudì, soprattutto nella struttura della Sagrada Familia, no?

Certo, la catenaria – di cui Gaudì conservava il grande modello che si può ancora oggi vedere – era esattamente un diagramma delle tensioni: ogni anello è identico nella misura e nel peso, la forza di gravità In ogni punto specifico ne determina la curva.

Era questo anche il caso del padiglione per la Triennale?

Sì, la questione è nata quando il CdA della giunta esecutiva (di cui facevano parte tra gli altri Zanuso, Viganò, De Carlo, Rosselli) decise di farmi lavorare con Mangiarotti che aveva presentato un suo modello (che si era rivelato tuttavia costoso e in parte insoddisfacente ai fini allestitivi). Mangiarotti era un uomo molto gentile e spesso mi invitava anche a pranzo. Io ammiravo molto la sua chiesa di Baranzate, un autentico capolavoro dove esprime al massimo la tettonica dell’architettura, la forza anche espressiva di travi modellate con sapienza ingegneristica, ma anche alla fine assimilabili a vere e proprie sculture. La sua proposta per il padiglione nasceva però da un impulso opposto alla mia soluzione: più architettonica in un certo senso, attenta alla modulazione degli spazi interni e, dunque, anche impositiva di un sistema obbligato di allestimenti che contrastava con le esigenze espresse dalla giunta. Nel mio caso, le forme organiche erano intrinseche a un processo in cui mi ero addentrato passo dopo passo; nel suo forse erano più legate all’espressività di un gesto che usciva fuori dal suo metodo abituale. Un metodo in cui ora mi rendo conto di appartenere in modo convinto: è il metodo della composizione “pezzo per pezzo”, dell’architettura come montaggio, della centralità del giunto. A tanti anni di distanza quello che ci accomuna ora è forse più importante di quello che in quel singolo episodio ci divise.

Crediti

Intervista tratta dal catalogo della mostra Angelo Mangiarotti. Quando le strutture prendono forma (Electa, 2022), a cura di Fulvio Irace.

Eventi correlati