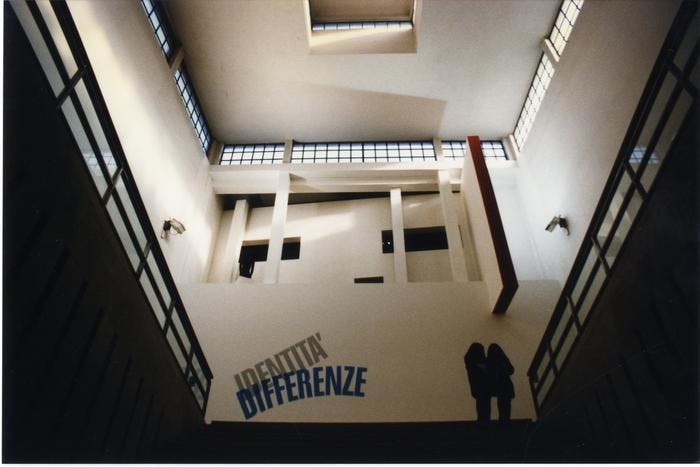

19a Triennale, mostra Gli immaginari della differenza, Arazzo, aria, rete progetto di Juan Navarro Baldeweg

Dopo quasi trent'anni, due contributi tratti dal catalogo della 19a Triennale del 1996 Identità e differenze presentano corrispondenze con i temi dell’attuale 24a edizione, Inequalities.

Nel corso del suo primo secolo di attività, Triennale Milano ha prodotto un vasto archivio di risorse culturali che, a distanza di tempo, continua a interrogarci e fornirci spunti di riflessione. In questo articolo desidero recuperare due contributi – a firma dell’architetto Ignasi de Solà-Morales e della sociologa Bianca Beccalli – tratti dal catalogo della 19a Triennale del 1996, Identità e differenze, che dopo quasi trent’anni presentano corrispondenze con i temi dell’attuale 24a edizione, Inequalities.

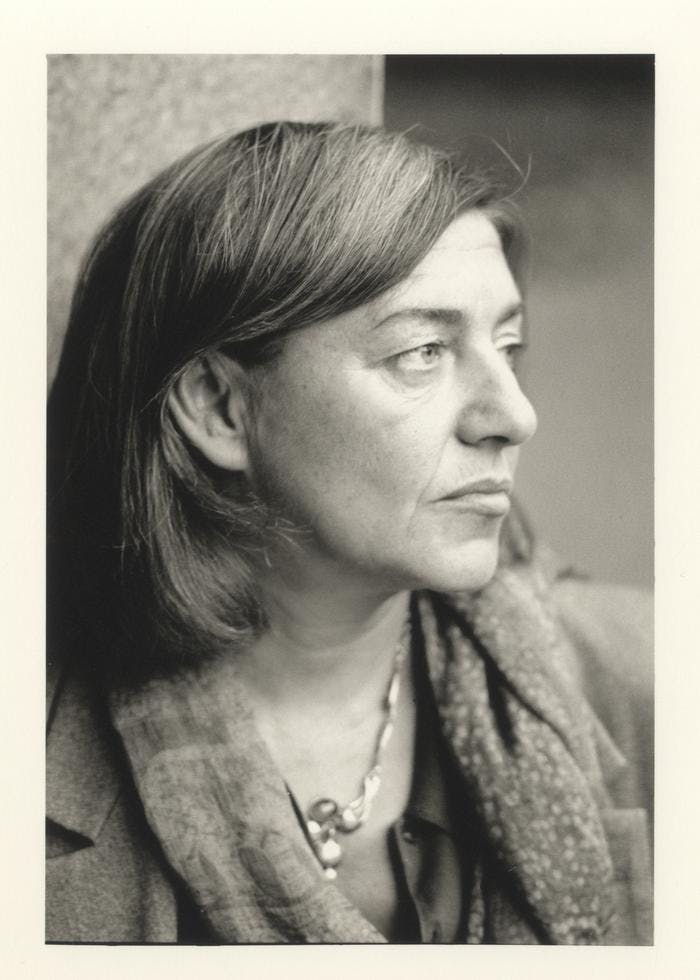

19a Triennale, Bianca Beccalli

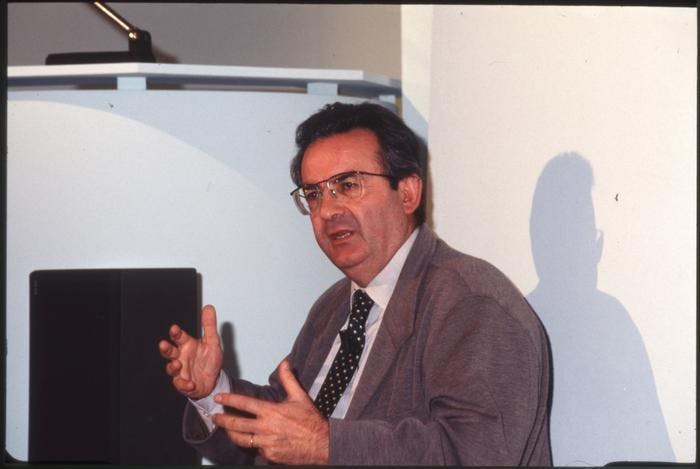

19a Triennale, Ignasi de Solà-Morales

19a Triennale, Ignasi de Solà-Morales e Bianca Beccalli

“Il consiglio d’amministrazione della Triennale ha scelto questo tema per l’Esposizione internazionale 1996 nella consapevolezza che così ampia e complessa tematica stia alla base dei problemi di fondo della vita odierna a livello mondo. Il riconoscimento della propria e delle altrui identità, il rispetto e la comprensione delle differenze sono condizioni per una convivenza civile e pacifica”. Con queste parole l’allora presidente Pierantonino Bertè descrive alcuni obiettivi della 19a Triennale, interpretando il sentire comune che vede nell’architettura e nel progetto strumenti per una conciliazione dei conflitti. Il contributo al catalogo di de Solà-Morales appare però fin da subito una critica a questo posizionamento, aprendosi con queste parole:

“Le normali interpretazioni di cui è stata fatta oggetto l'architettura moderna tendono a privilegiare l'idea che l'opera architettonica rappresenti la pacificazione. Problemi sociali, culture autoctone, patrimonio storico costruito o natura: l'architettura sembra essere stata chiamata a risolvere tutte queste contraddizioni. Il giudizio sulla qualità dell'architettura sembra essere imprescindibilmente legato alla sua capacità di rappresentare una risposta conciliante”.

19a Triennale, Le partecipazioni internazionali, allestimento di Hermann Czech, Scalone d'Onore di Triennale

19a Triennale, mostra Gli immaginari della differenza, Pulp city progetto di Craig Hodgetts & Ming Fung

Per de Solà-Morales l’architettura è invece sempre “un’azione violenta”, legata a dinamiche di potere volte al controllo. Il testo descrive il rapporto tra l'architettura e due sistemi di potere, coloniale e neocoloniale: nella fase del colonialismo, il dominio era esercitato con la violenza e tramite architetture chiuse, concepite per isolare e controllare i corpi – come descritto anche da Foucault. Ma de Solà-Morales espande il concetto: “Anche l'architettura, come la colonizzazione, è un'azione violenta. È inutile nascondere la dimensione centrale di ogni operazione di edificazione. Quando si costruisce si distrugge, quindi è assolutamente ingannevole pensare che l'azione dell'architettura sul territorio sia un gesto in armonia con l'ordine apparente e universale delle cose”.

La chiusura foucaultiana delle istituzioni si è trasformata in un controllo, remoto, non localizzato e astratto

Con la caduta degli imperi coloniali dopo la seconda guerra mondiale, però, si diffonde un nuovo tipo di controllo: “Dal dominio militare coloniale si passa al dominio economico finanziario in modo che le macchine del potere non devono più essere strutture fisiche opache, ma possono svilupparsi tramite la trasparenza e la smaterializzazione. [...] La nuova configurazione del dominio è rappresentata dall'architettura aperta, brillante, trasparente, interconnessa, mediata dalle corporation, dalle sedi bancarie, dagli schermi informatici sui quali circolano i valori astratti delle quotazioni. La chiusura foucaultiana delle istituzioni si è trasformata in un controllo, remoto, non localizzato e astratto”.

Cities, 24a Esposizione Internazionale Inequalities, 2025, foto di DLS Studio

Cities, 24a Esposizione Internazionale Inequalities, 2025, foto di DLS Studio

Anche se cambiano le architetture del potere, non mutano gli effetti deleteri che questo continua a produrre nei territori colonizzati, esempi di ciò sono visibili anche oggi, come mostra Inequalities. In Cities, ad esempio, Andrés Jaque mostra come la lucentezza dei grattacieli di Hudson Yards a Manhattan sia ottenuta grazie al titanio estratto a Xholobeni, in Sudafrica, dove l’estrazione rende la sabbia leggera e volatile, impedendo la coltivazione e la vivibilità dell’area: l’assenza di polvere sui palazzi del potere genera una polvere mortale dall’altra parte del mondo.

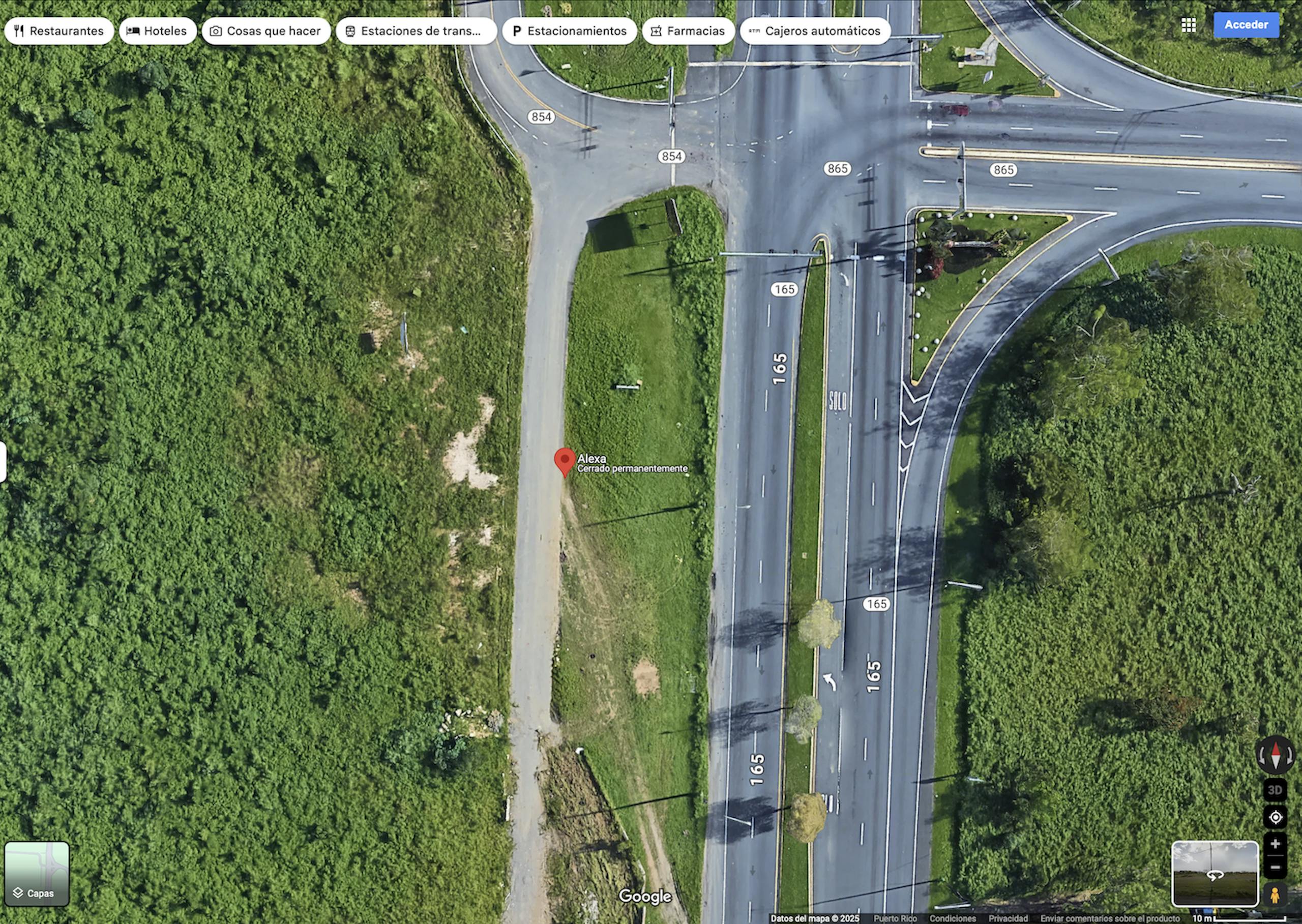

Porto Rico, Partecipazione internazionale della 24a Esposizione Internazionale, 2025, foto di DSL Studio

Porto Rico, Partecipazione internazionale della 24a Esposizione Internazionale, 2025, foto di DSL Studio

Nel secondo testo oggetto di questo recupero, la sociologa Bianca Beccalli analizza il rapporto tra differenza e disuguaglianza, prendendo come esempio la differenza di genere. Beccalli ricostruisce le fasi attraversate da questo concetto nei movimenti femministi: alla fine dell’Ottocento la differenza tra uomini e donne veniva esaltata e considerata una diversità da tutelare; nel Novecento, invece, il valore della differenza è stato messo in secondo piano in favore della ricerca di un’uguaglianza formale, nel lavoro, nei diritti e nella rappresentanza politica e pubblica. Negli anni Ottanta, però, la differenza ha riconquistato spazio nel discorso femminista, utilizzata come strumento critico per contestare la presunta neutralità del Soggetto universale.

“Per breve tempo, però, – come sostiene Beccalli – poiché l'impulso critico contro la spiegazione generale, l'esercizio della ‘decostruzione’, l'attenzione allo studio dello specifico e del diverso hanno messo in crisi l'appello stesso alla differenza che si era andato profilando negli anni Ottanta quasi come un nuovo essenzialismo: la ricerca femminista racconta oggi le svariate storie di donne di diverse etnie, diverse preferenze sessuali, diverse culture [...] contro il protagonismo e lo schematismo delle femministe bianche eterosessuali e colte, nel movimento delle donne è stata reclamata attenzione per le diverse storie delle donne nere, ispaniche, nipoti di schiavi, lesbiche e variamente diverse per intrecci di razza, classe e vicende storiche”.

Forme di disuguaglianze, 24a Esposizione Internazionale Inequalities, 2025, foto di DLS Studio

Se inizialmente Beccalli afferma che “non si è differenti perché si ha di più o di meno dello stesso bene, ma perché si è diversi”, diventa poi chiaro come “alcune differenze corrispondono anche a delle diseguaglianze”, e questo resta valido anche oggi. La differenza di genere, ad esempio, continua a creare disuguaglianze e su questo l’installazione di Federica Fragapane per Inequalities riporta dati inequivocabili: il lavoro di cura non retribuito ricade ancora in larga parte sulle donne, che vi dedicano in media cinque ore al giorno, contro le due degli uomini; le donne guadagnano meno a parità di mansione e poco più della metà possiede un conto personale.

Anche una delle mappe curate da Maurizio Molinari mostra il forte squilibrio globale nella rappresentanza politica: la maggioranza dei paesi è ancora guidata da uomini. All’interno della discriminazione di genere, come osserva Beccalli, esistono poi ulteriori forme di oppressione legate all’etnia, classe, orientamento sessuale o identità di genere. Il padiglione di Porto Rico ne dà un esempio, raccontando l’assassinio di una donna trans, nera e senza tetto, vittima di una violenza che intreccia diverse assi della discriminazione; i dati di Fragapane infine mostrano anche che negli USA il rischio di morte in gravidanza è più alto per donne nere, native americane o dell’Alaska.

Atlante del mondo che cambia, 24a Esposizione Internazionale Inequalities, 2025, foto di DLS Studio

Di fronte ai dati sulle disuguaglianze viene spontaneo chiedersi cosa sia possibile fare e come reagire quando è il sistema stesso a produrre ingiustizia. A queste domande de Solà-Morales risponde delineando tre possibili atteggiamenti: la sottomissione, cioè l’accettazione passiva; la delinquenza, ovvero la distruzione senza scopo; e infine la resistenza, che egli stesso indica come via preferibile, elaborando l’idea di un’“architettura della resistenza”, capace di colpire il sistema dall’interno. Suggerisce infatti l’architetto:

Bisogna tornare al mito di Ulisse e Polifemo

“Bisogna tornare al mito di Ulisse e Polifemo: dall'interno della caverna, dall'interno della rete dei poteri bisogna intuire le linee di fuga, indovinare dove sono le fenditure. Bisogna quindi sviluppare strategie, violenze che aprono vuoti, montino interruzioni, rinforzino le differenze, provochino collassi. Le macchine da guerra nell'arte della resistenza sono, spesso, rudimentali, marginali, come il tizzone incandescente che brandisce Ulisse. Bisogna sfruttare il sonno momentaneo del gigante per attaccarlo nel suo punto debole, nell'occhio che rappresenta, con un'immagine poeticamente geniale, l'essenza stessa del controllo”.